Ключевые слова — не просто термины из SEO. Это реальный инструмент, который показывает, что и как ищут люди. Когда вы подбираете релевантные ключевые слова, вы фактически переводите язык своей аудитории на язык поисковых систем. А значит — понимаете, какие темы раскрыть в контенте, как сформулировать заголовки, что вынести в описание товара или куда направить рекламный бюджет.

Если вы копирайтер, маркетолог, специалист по рекламе, продажам или продвигаете бизнес в соцсетях, статья поможет разобраться, что такое ключевые запросы, где их искать, как оценивать их эффективность и как внедрять их в контент.

Оглавление

- 1 Что означает ключевое слово

- 2 Чем ключевые слова отличаются от поисковых фраз

- 3 Виды ключевых запросов

- 4 По каким параметрам оценивают ключевые слова

- 5 Где искать ключевые запросы

- 6 Как работают с ключевыми словами в SEO

- 7 Где используют ключевые слова

- 8 Как правильно использовать ключевые слова

- 9 Особенности использования ключевых слов в поисковых системах Google и Яндекс

- 10 Типичные ошибки при работе с ключевыми запросами

- 11 Заключение

Что означает ключевое слово

Ключевые слова — это формулировки из реального поиска, по которым люди находят товары, услуги и ответы. Бывают короткие — вроде «межкомнатные двери», бывают развернутые — «купить межкомнатные двери с установкой недорого». Такие выражения подсказывают алгоритмам, о чем материал, какой раздел открыть пользователю и какую страницу поднять в выдаче.

Ключевые слова в тексте задают тему и структуру, помогают расставить смысловые акценты. В рекламе они управляют показами: ключевое слово в контекстной рекламе отбирает аудиторию с нужным намерением. В социальных платформах влияют на охваты, рекомендации, переходы. Для полноты стоит учитывать их в заголовках и мета-описаниях: Title, Description, человекочитаемый URL.

Ключевое слово — это простыми словами мост между намерением и контентом. Вы подбираете формулировки, которые слышит аудитория, а поисковые системы сопоставляют эти формулы со страницами и выдают наиболее релевантные результаты. Отсюда вывод: грамотная работа с ключевыми словами в рекламе и на сайте — основа стабильного трафика и заявок.

Чем ключевые слова отличаются от поисковых фраз

Поисковая фраза — реальный текст из строки поиска. Формулирует пользователь. Отражает намерение, эмоцию, уточнение по городу или цене.

Ключевая фраза — рабочая единица специалиста. Ею таргетируют показы в рекламных системах и привязывают страницу в SEO. Она нормализованный вариант той же потребности с нужными операторами и формами.

Чтобы закрепить разницу, вот наглядная таблица.

| Понятие | Что это | Примеры | Где используется |

| Ключевое слово | Тема или абстракция | натяжной потолок, видеонаблюдение, тренинг | Сбор семантики, построение структуры сайта |

| Поисковая фраза | Реальный запрос пользователя | как выбрать тренинг по переговорам, потолок на кухню цена | Создание контента, реклама, анализ интента |

На практике одно ключевое слово может использоваться в десятках или сотнях поисковых фраз. Например, из слова «видеонаблюдение» рождаются фразы: «какое видеонаблюдение выбрать», «установка видеонаблюдения под ключ», «видеонаблюдение без интернета».

Понимание разницы между словом и фразой помогает точнее управлять рекламой, формировать структуру сайта и создавать контент, который действительно отвечает на пользовательские запросы.

Виды ключевых запросов

Чтобы работать с семантикой осознанно, важно понимать, какие бывают ключевые запросы. Они различаются по смыслу, частоте использования, географии и другим параметрам. Это помогает точнее выстраивать структуру сайта, делать правильные акценты в контенте и не промахиваться с рекламными ставками.

По намерению

Этот параметр показывает, зачем человек вводит запрос. Это называется поисковый интент, и он делится на несколько категорий:

- информационные — когда пользователь хочет узнать что-то: «как выбрать проектор», «что означает ключевое слово», «ключевые слова это»;

- коммерческие — он уже ищет конкретный товар или услугу, но еще сравнивает варианты: «лучшие проекторы 2025», «доставка пиццы отзывы»;

- транзакционные — запрос на действие: «купить проектор», «заказать потолок», «оформить подписку»;

- навигационные — когда человек уже знает, куда хочет попасть: «авито», «яндекс директ вход», «лента доставка сайт».

Понимание намерения помогает определить, подойдет ли текст под такой запрос. Например, статья «что такое ключевые запросы» точно не подойдет под запрос «купить ключевые слова для рекламы» — у них разный интент.

По частоте

Есть еще одна важная классификация — по количеству запросов в месяц:

- высокочастотные (ВЧ) — самые популярные, с широкой формулировкой. Например, «потолки», «реклама», «сайт»;

- среднечастотные (СЧ) — уже более уточненные: «натяжные потолки отзывы», «контекстная реклама цена»;

- низкочастотные (НЧ) — конкретные и узкие: «натяжной потолок в ванную 4м² дешево», «ключевые слова в тексте лендинга услуги логопеда».

Чем ниже частотность, тем меньше конкуренция и выше шанс быстро занять место в выдаче. Особенно если использовать ключевые словосочетания, сформированные по логике живой речи.

По бренду, сезонности, геозависимости

Дополнительные параметры тоже влияют на тип запросов:

- брендовые — содержат название компании или продукта: «кейс сбер», «реклама skillbox отзывы»;

- сезонные — связаны с конкретным временем года или событиями: «елочные игрушки оптом декабрь», «тренды маркетинга 2025»;

- геозависимые — привязаны к городу или региону: «реклама ростов-на-дону», «доставка еды челябинск», «ключевые слова в яндекс директ самара».

Игнорировать такие характеристики — значит терять точность. Особенно в контекстной рекламе, где ставка за клик и конкуренция напрямую зависят от локации и сезона. Поэтому при составлении семантического ядра полезно проверять не только частотность, но и географию, сезон и наличие брендов в формулировке.

По каким параметрам оценивают ключевые слова

Чтобы подобрать действительно работающие ключевые слова в тексте, мало просто собрать десятки фраз из подсказок. Важно уметь их фильтровать и расставлять приоритеты. Иначе вы потратите силы на запросы без потенциала — либо попадете в жесткую конкуренцию с крупными сайтами. Ниже — четыре ключевых параметра, которые стоит учитывать при оценке.

Частотность

Частотность показывает, как часто пользователи вводят тот или иной запрос в поисковую строку. Это базовая метрика, с которой начинается оценка. Она помогает понять, насколько популярен запрос и стоит ли его вообще брать в работу.

Есть три типа частотности:

- высокочастотные запросы (ВЧ) — от 10 000 запросов в месяц и выше. Пример: «реклама», «натяжные потолки». Часто состоят из одного-двух слов;

- среднечастотные (СЧ) — 1 000–10 000. Пример: «контекстная реклама цена», «купить потолок недорого»;

- низкочастотные (НЧ) — до 1 000. Пример: «заказать натяжной потолок 10 м² с установкой спб».

Но не стоит гнаться за цифрами. Чем выше частотность, тем сильнее конкуренция. К тому же в ВЧ-запросах часто нет ясного интента. Например, слово «маркетинг» может быть использовано для поиска книг, вакансий, курсов, новостей.

Важно не ориентироваться только на общую частотность. Проверяйте и точную — в кавычках или с фильтрами, чтобы исключить «мусорные» вхождения. Например, [!купить !потолок] в Key Collector отсекает все лишние формы, включая слова между этими терминами.

Конкурентность

Конкуренция показывает, насколько сложно занять топовые позиции по запросу. Один и тот же по частоте запрос может быть легким в одной нише и невозможным в другой.

Примеры:

- запрос «кредит онлайн» — высококонкурентный. В топе — банки, агрегаторы, сайты с огромным бюджетом на продвижение;

- запрос «доставка бургеров район таганский» — гораздо проще. В топе — локальные рестораны и сервисы.

Методы оценки:

- вбейте запрос в поиск и посмотрите, кто в топ-10. Есть ли там Википедия, Wildberries, Авито, агрегаторы? Если да — продвинуться будет сложно.

- в сервисах типа Serpstat и Ahrefs есть показатель Keyword Difficulty — на него тоже стоит ориентироваться;

- в контекстной рекламе конкуренция видна по ставке за клик. Если фраза стоит 300–500 рублей за клик — это сигнал.

Ключевые слова в рекламе с высокой конкуренцией требуют большого бюджета. Новичкам в нише разумнее ставить фокус на СЧ и НЧ-запросы.

Интент

Интент — это цель, с которой пользователь вводит запрос. По сути, это ответ на вопрос: «Что человек хочет сделать?»

Типы интента:

- информационный: узнать, разобраться — «как выбрать проектор», «что означают цвета в маркетинге»;

- коммерческий: изучает варианты перед покупкой — «рейтинг потолков 2025», «лучшие онлайн-курсы по маркетингу»;

- транзакционный: готов действовать — «купить проектор», «оформить подписку»;

- навигационный: ищет конкретный сайт — «метрика вход», «яндекс директ».

Почему важно учитывать интент? Если вы используете информационный запрос (например, «баннерная реклама это») для продвижения услуги — человек прочтет и уйдет. Продаж не будет. А если используете транзакционный запрос в блоге — он не даст охвата, потому что не отвечает на ожидания информационного интента.

Вывод: контент и структура страницы должны соответствовать типу интента. Это влияет на ранжирование, поведенческие факторы и конверсию.

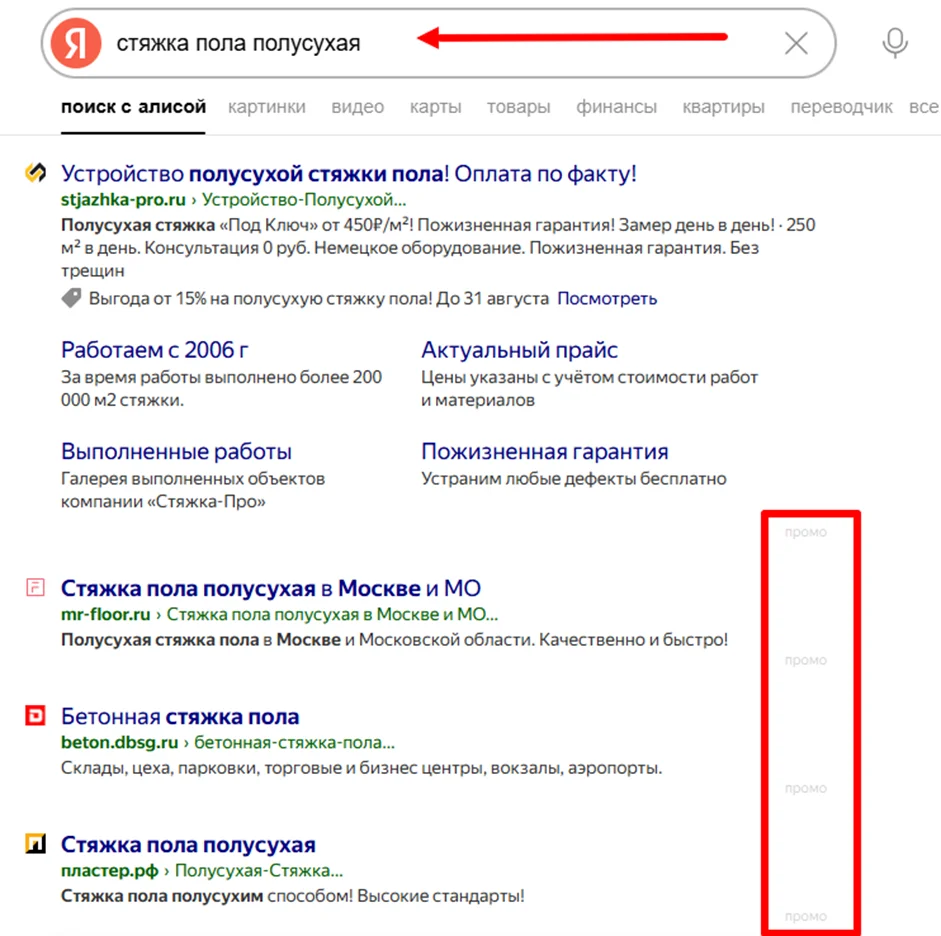

Click Potential и бизнес-ценность

Click Potential (потенциал клика) — это шанс, что пользователь перейдет по вашей ссылке в поисковой выдаче. Даже если запрос частотный, он может не приносить трафик, потому что выдача забита:

- контекстной рекламой (до 4 блоков);

- колдунщиками (Яндекс Услуги, Карты, Картинки);

- видео, новостями и сниппетами конкурентов.

Пример: Запрос «натяжной потолок» дает огромную выдачу — но выжать оттуда клики тяжело. А вот запрос «установка натяжного потолка под ключ москва цена» — уже с большей вероятностью даст переход, особенно если страница четко отвечает на него.

Вторая метрика — бизнес-ценность. Она оценивает, насколько запрос близок к деньгам:

- «реклама 2025 тренды» — хороший инфоповод, но прямых заявок мало;

- «настроить рекламу для интернет-магазина обуви» — готовая потребность, потенциальный клиент.

Ключевые слова-примеры из второй категории могут быть НЧ, но они работают на результат: заявки, покупки, заказы. Поэтому приоритизация должна учитывать не только цифры, но и здравый смысл.

Где искать ключевые запросы

Собрать релевантные ключевые слова — значит не просто сгенерировать список из головы, а получить реальные формулировки, по которым люди ищут информацию, товары и услуги. Есть два подхода: вручную и с помощью автоматических инструментов. Каждый из них дает свои преимущества и используется в зависимости от задач — от наполнения блога до запуска рекламной кампании.

Вручную

Ручной подход подходит тем, кто только начинает собирать семантику, хочет «прочувствовать» поведение аудитории или работает в узкой нише. Он помогает понять логику запросов и отобрать ключевые слова, которые потом можно расширить автоматически.

Что можно сделать вручную:

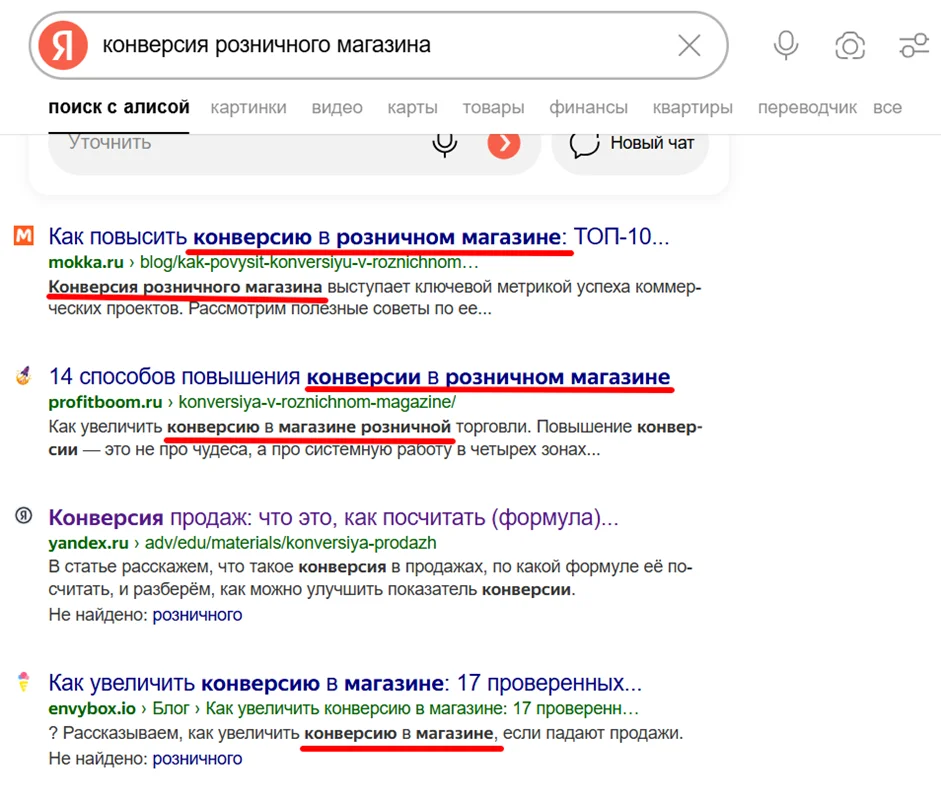

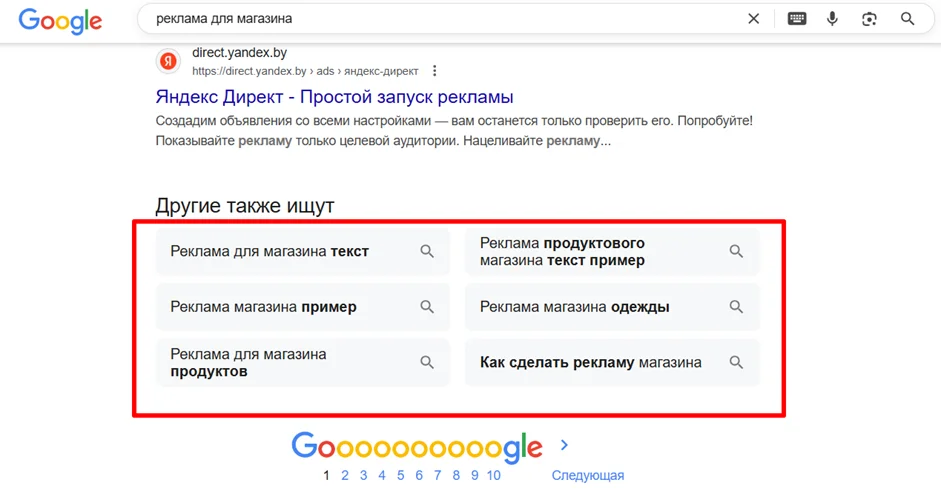

- посмотреть поисковую выдачу по базовому слову. Например, введите в Яндексе или Google «реклама для магазина» и посмотрите, какие подсказки и похожие запросы предлагает система;

- анализировать подсказки и блок «Похожие вопросы». Это живая реакция поисковика на массовые интересы пользователей;

- сделать мозговой штурм — вспомнить, как клиенты формулируют вопросы, что пишут в переписке, о чем спрашивают в чате;

- проанализировать сайты конкурентов. Обратите внимание на заголовки статей, часто задаваемые вопросы, структуру разделов;

- собрать тематические маркеры — термины, которые чаще всего встречаются в вашей нише и связаны с конкретной услугой или продуктом.

Ручной метод помогает сформировать «скелет» — основной список базовых тем. Дальше его можно расширить автоматически, чтобы не тратить лишнее время.

Автоматический сбор ключевых запросов

Когда нужно собрать много фраз, быстрее оценить частотность и охватить десятки тем — без автоматических инструментов не обойтись. Такие сервисы показывают не только базовые запросы, но и их вариации, добавляют аналитику: сезонность, конкуренцию, возможный трафик.

Вот список популярных инструментов для автоматического подбора в Рунете:

- Яндекс Вордстат — самый доступный и понятный сервис. Дает данные по частотности, показывает подсказки и региональные вариации. Удобен для старта.

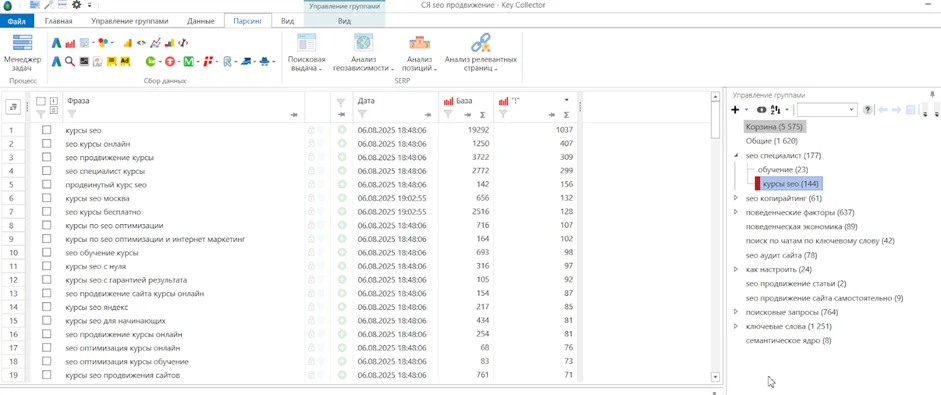

- Key Collector — десктопный инструмент для детальной обработки семантики. Собирает данные из Wordstat, Google и поисковых подсказок, поддерживает расширенную фильтрацию и группировку больших списков запросов. Оптимален, когда SEO — постоянная задача: удобно работать с крупными проектами и тысячами фраз.

- Букварикс — бесплатный веб-инструмент. Подбирает поисковые словосочетания по фразе, вытягивает подсказки, сортирует по частоте. Хорош для нишевых тем и long-tail запросов.

- The SEO Tools — универсальный сервис с функциями сбора, анализа и кластеризации запросов. Поддерживает парсинг Яндекса и Google, показывает частотность и конкуренцию.

- Serpstat — фримийный сервис: выдает список поисковых запросов, анализирует позиции конкурентов, помогает находить «дыры» в контенте. Удобен для быстрой оценки интереса к теме и стратегии продвижения.

Выбор инструмента зависит от задачи. Для разовой подборки хватит связки Wordstat и Букварикс. Если нужен большой объем семантики для SEO или запусков рекламы по множеству фраз, подключайте Key Collector, Serpstat или The SEO Tools. Эффективнее всего работает комбинация: ручной сбор дает ориентиры, автоматические сервисы расширяют пул и помогают оценить потенциал. Более подробно о лучших бесплатных и платных сервисах для генерации и группировки ключевых запросов читайте в нашей статье.

Как работают с ключевыми словами в SEO

Когда вы собрали релевантные ключевые слова, работа только начинается. Их нужно очистить, распределить по страницам, внедрить в контент, затем отследить эффект и обновить. У процесса есть понятная последовательность — от первичного анализа до регулярных апдейтов.

Вот как это происходит:

- Сбор. Используются два подхода. Ручной: разбор выдачи, анализ конкурентов, подсказок, похожих вопросов, тематических маркеров. Автоматический: Wordstat, Букварикс, Key Collector, Serpstat, The SEO Tools. На выходе получается сырой список — от нескольких десятков до тысяч формулировок.

- Очистка. Удаляются дубли, нерелевантные запросы, ошибочные формулировки, спам-фразы, неподходящие по теме. Вы оставляете только те, которые реально соответствуют вашему продукту, контенту или цели продвижения.

- Кластеризация. Смысловые группы формируются по логике: одна тема — одна страница. Например, все фразы, связанные с «настройкой рекламы» — в одну группу, фразы про «стоимость услуг» — в другую. Это помогает избежать конкуренции между собственными страницами за один и тот же запрос.

- Карта релевантности. Каждой группе запросов назначается определенная страница. Прописывается, какой ключевой запрос станет основным, какие — поддерживающими. Формируется структура страницы: заголовки, подзаголовки, блоки. Это упрощает брифинг копирайтеру или редактору.

- Бриф. На основе карты релевантности формируется ТЗ: какие ключевые слова в тексте обязательны, как их распределить по разделам и заголовкам, какие интенты закрывает каждый блок, требуются ли списки, таблицы, иллюстрации. В ТЗ отдельно фиксируются мета — формулировки для H1, Title, Description и человекочитаемого URL.

- Контент. Текст создается под нужный интент. Он не должен быть перегружен повторами. Важно, чтобы ключевые словосочетания звучали естественно, а смысл раскрывался логично и полно. Контент должен отвечать на вопросы, которые человек мог бы задать после запроса.

- On-page оптимизация. Проверяется правильность вхождений в Title, H1, подзаголовки, alt-тексты изображений, slug страницы. Добавляются внутренние ссылки, внедряется микроразметка Schema (особенно для FAQ, отзывов, HowTo), адаптируется структура под сниппеты.

- Публикация. Контент размещается на сайте. Параллельно на него ставятся ссылки с релевантных страниц, в том числе из старых материалов. Это помогает быстрее индексироваться и дает вес новой странице.

- Внутренняя перелинковка. Страницы соединяются друг с другом логически — чтобы пользователь мог пройти по структуре, а поисковый робот понял, какие страницы важны. Это также помогает распределить вес и улучшить индексацию.

- Мониторинг. С помощью Яндекс Метрики, Google Search Console и SEO-сервисов отслеживаются позиции по ключевым словам, поведенческие факторы, CTR, глубина просмотров, отказы.

- Апдейты. Если страница не растет в выдаче — обновляются фразы, добавляется контент, внедряются дополнительные слова, улучшается интент, вносятся техправки. Если страница растет — анализируется, как использовать ее успех для других тем.

Эта система позволяет не просто «впихнуть» запросы в текст, а встроить их в структуру сайта так, чтобы поисковые системы видели пользу, а пользователи находили нужные ответы и совершали целевые действия.

Где используют ключевые слова

Ключевые слова — это универсальный инструмент, который работает во всех каналах интернет-продвижения. Они помогают правильно структурировать текст, сделать заголовки кликабельными, поднять видимость карточек товаров, настроить рекламу без «слива» бюджета и даже попасть в рекомендации в соцсетях и на YouTube. Разберем подробно, где и как именно они применяются.

Ключи в основном тексте

Когда поисковый робот заходит на страницу, он считывает ее структуру и содержание. Ключевые слова в тексте служат маркерами: о чем статья, для какой аудитории, какой вопрос решает.

Правильное распределение ключей:

- основной — в первом абзаце, чтобы сразу показать релевантность;

- вариации и словосочетания — в подзаголовках и абзацах;

- синонимы и LSI-лексика (связанные термины) — для естественности.

Пример: статья «как настроить таргетинг» должна содержать фразы «настройка таргетинга», «инструменты таргетинга», «как запустить таргетинг». Если этого нет, робот может не распознать тему.

Ошибка многих авторов — «набивание» ключа без логики. Читатель уходит, а поисковик понижает страницу из-за переспама.

Ключевые слова в заголовках

Заголовки работают сразу в двух направлениях: помогают поисковику понять структуру и цепляют пользователя.

Что важно:

- заголовок H1 должен содержать основной ключ. Например: «Что такое партизанский маркетинг»;

- в подзаголовках H2–H3 используйте дополнительные и релевантные ключевые слова, которые раскрывают подтемы;

- формулировки должны звучать естественно, а не «деревянно».

Сравните:

- плохо: «Рекламные баннеры примеры рекламных баннеров»;

- хорошо: «Рекламные баннеры: примеры и как создать».

Такой подход повышает кликабельность и улучшает поведенческие факторы.

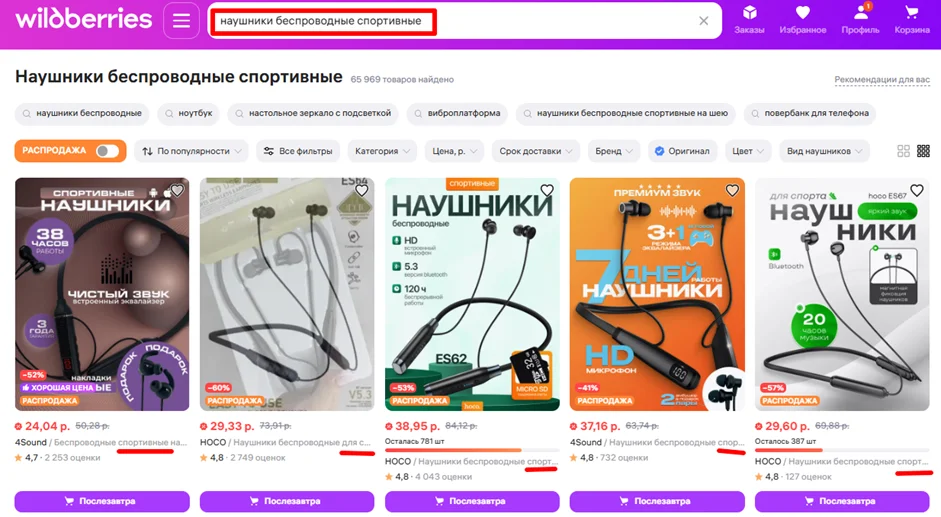

Ключевые слова в карточке товара на маркетплейсе

Карточка товара — это не просто фото и описание, а инструмент SEO внутри платформы.

Где использовать ключи:

- в названии: «Кроссовки Adidas мужские для бега»;

- в характеристиках: бренд, цвет, размер;

- в описании: развернутые ключевые словосочетания, отражающие сценарии поиска: «кроссовки для зала», «удобные беговые кроссовки».

Если карточка не содержит релевантных ключевых слов, ее не увидят в поиске маркетплейса. Отсюда теряются показы и продажи.

Ключевые слова для рекламы

В рекламных кампаниях ключи — базовый механизм таргетинга: по ним система решает, кому показывать объявления, когда запускать показы, на каких площадках уместно присутствие.

- ключевая фраза в Яндекс Директ управляет показами. Широкие формулировки («реклама») приводят нецелевые клики, узкие конструкции вроде «настроить рекламу для интернет-магазина Москва» дают точное попадание в спрос;

- минус-слова отсекают лишние запросы: «бесплатно», «скачать», «обучение», «вакансии», «инструкция»;

- группировка ключей по темам повышает CTR, упрощает тексты объявлений, снижает стоимость клика.

Ключевые слова в рекламной кампании позволяют управлять аудиторией на всем пути: от широкого охвата до точечного привлечения горячего спроса. Чем точнее формулировки и чище минус-списки, тем меньше пустых кликов, выше конверсия.

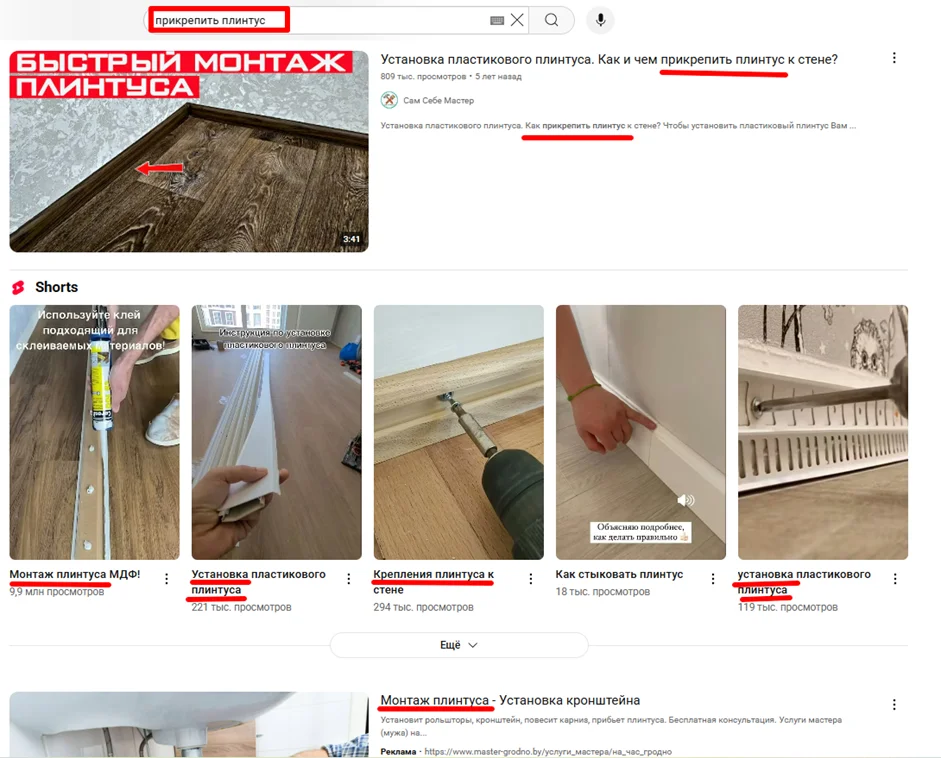

Ключевые слова в соцсетях и на Ютубе

В соцсетях алгоритмы тоже ориентируются на ключи — они анализируют текст поста, хэштеги, описание профиля:

- ключевые слова в Инстаграм* (запрещенная в РФ организация) помогают постам попадать в поиск и в рекомендации. Пример: магазин одежды добавляет упоминания «платье на выпускной», «летние образы» в описание поста и хэштеги;

- в TikTok ключи работают через подписи к видео и хэштеги;

- на YouTube они определяют, в какие подборки попадет ролик. Если в названии, описании и тегах указано «что такое контент маркетинг», ролик появится в похожих к статьям и видео на эту тему.

Частая ошибка — использовать только популярные хэштеги. В итоге публикация тонет в миллионах постов. Грамотная стратегия — сочетать высокочастотные и низкочастотные ключи, чтобы получать и охват, и целевых подписчиков.

Как правильно использовать ключевые слова

Ошибки часто начинаются именно на этапе внедрения: где ставить ключ, как часто использовать, какие формы брать. Ниже разберем основные правила, чтобы текст выглядел естественно, а поисковики распознавали его ценность.

Вхождение ключевых слов

Есть негласное правило: ключевые слова в тексте должны быть встроены так, чтобы читатель не спотыкался о них глазами. Это значит:

- основной запрос уместно вставить в заголовок H1 и первые 100–150 символов текста. Например, «Сетевой маркетинг: что это и как зарабатывать»;

- в подзаголовках H2–H3 стоит использовать ключевые словосочетания — они помогают раскрывать подтемы;

- внутри текста лучше чередовать формы: склонения, синонимы, уточнения. Фраза «поисковые запросы» может соседствовать с «запросы из поисковых систем»;

- важно не переспамить. Если одно и то же слово встречается каждые два предложения, это выглядит искусственно. Алгоритмы давно умеют это отслеживать.

Общие рекомендации

Чтобы ключи работали, важно не только количество, но и контекст:

- означает ключевое слово всегда конкретику. Если текст — «вода», написан ради вхождений, он не принесет результата.

- используйте примеры: «сетевой маркетинг это» не абстракция, а готовый запрос. Добавьте 2–3 варианта из реального поиска, и статья станет полезнее;

- поддерживайте структуру. Заголовки, списки, таблицы, выделения — все это помогает поисковикам и людям быстрее понять смысл;

- учитывайте разные каналы. Если материал готовится для блога, ключи встраиваются в текст и подзаголовки. Если для рекламы — подбираются под кампании. Если для соцсетей — работают хэштеги, описания и подписи.

Правильное использование ключей — это баланс. Недостаток снижает релевантность, переизбыток портит восприятие текста и убивает доверие. А когда ключи встроены органично и раскрывают смысл, вы получаете одновременно и рост позиций, и интерес читателя.

Особенности использования ключевых слов в поисковых системах Google и Яндекс

Хотя оба поисковика решают одну задачу — связать запрос пользователя с подходящей страницей, подход к обработке ключевых слов у них разный. Это важно учитывать при подборе семантики, написании текстов и настройке рекламы.

Яндекс:

- Сильная региональная привязка. Для Яндекса важнее гео: запрос «купить диван» в Новосибирске и в Москве даст разную выдачу. Поэтому словосочетания с указанием города работают лучше.

- Коммерческие факторы. Алгоритмы учитывают наличие цены, условий доставки, гарантий. Даже если текст оптимизирован под ключевые слова, страница без информации о покупке будет ниже в выдаче.

- Морфология русского языка. Яндекс понимает словоформы, поэтому нет смысла вставлять все варианты склонений. Достаточно использовать естественную форму.

- Колдунщики и сервисы. В выдаче активно работают встроенные блоки (Яндекс Маркет, Афиша, Карты). Это снижает Click Potential у общих запросов.

Google:

- E-E-A-T. Google больше ориентируется на экспертность, опыт и авторитет сайта. Наличие релевантных ключевых слов важно, но без качественного контента страницы не выйдут в топ.

- Фокус на структуру. Google любит четкие заголовки, списки, таблицы. Использование ключевых слов в тексте вместе с форматированием повышает шанс попасть в расширенный сниппет.

- Микроразметка. Google активно использует Schema.org. Если вы внедряете FAQ, HowTo, Article и Breadcrumbs, это усиливает позиции по запросам.

- Английский алгоритм. Для русских текстов он учитывает контекст шире, чем Яндекс. Поэтому полезно добавлять синонимы и уточнения, а не только «чистые» вхождения.

Для Яндекса важнее коммерческие факторы, гео и поведение пользователей на сайте, для Google — качество контента, структура и разметка. Продвигаясь в обеих системах, стоит адаптировать стратегию: в Яндексе — больше внимания региональности и карточкам товаров, в Google — экспертности текста и правильному формату страниц.

Типичные ошибки при работе с ключевыми запросами

Даже опытные специалисты иногда допускают промахи при работе с семантикой. Ошибки кажутся незначительными, но именно они «съедают» трафик, повышают расходы на рекламу и мешают попасть в топ. Разберем самые распространенные.

- Переспам. Желание вставить ключевые слова в тексте как можно чаще приводит к обратному эффекту. Роботы видят переизбыток повторов и понижают страницу. Пользователь же сталкивается с плохо читаемым текстом и уходит.

- Игнор интента. Часто берут популярные запросы без учета намерения. Например, продвигают коммерческую страницу по информационному запросу («что такое стоп слова это»). В итоге — трафик идет, но конверсий нет.

- Каннибализация запросов. Ошибка — использовать одинаковые релевантные ключевые слова на нескольких страницах. Поисковик не понимает, какую страницу выводить, и «размазывает» трафик. Решение — кластеризация и карта релевантности.

- Ставка только на высокочастотные запросы. Погоня за объемом часто оборачивается тем, что сайт остается вне топа из-за огромной конкуренции. При этом ключевые словосочетания низкой частоты могут приводить целевых клиентов быстрее.

- Неподходящие ключи в рекламе. В контексте берут слишком широкие формулировки. Ключевые слова в рекламе уровня «реклама» или «маркетинг» приводят трафик без намерения купить. Бюджет тает. Решение — узкие формулы с интентом: «заказать настройку рекламы интернет-магазина москва», «настроить рекламу для шоурума спб».

- Отсутствие минус-слов. В Яндекс Директ и Google Ads забывают про отрицательные ключи. В итоге объявление по ключевой фразе в Яндекс Директ «купить курсы английского» показывается еще и по «бесплатные курсы английского». Деньги уходят в пустоту. Выход — список минус-слов на уровне кампаний и групп, регулярное расширение по отчетам поисковых запросов.

- Игнор соцсетей и видео. Многие думают, что ключи нужны только для SEO и контекста. Но без них в Инстаграм* (запрещенная в РФ организация), ВКонтакте или YouTube вы теряете охваты в социальных алгоритмах.

Типичные ошибки связаны не с инструментами, а с невнимательностью к деталям. Чтобы их избежать, всегда проверяйте интент, частотность, конкурентность, используйте минус-слова, стройте карту релевантности и не ограничивайтесь только одним каналом продвижения.

Заключение

Ключевые слова — это основа продвижения: они помогают сайту попасть в выдачу, рекламе — найти нужную аудиторию, а соцсетям — увеличить охваты. Понимание, что такое ключевые запросы, где их искать и как правильно внедрять, напрямую влияет на трафик и продажи.

Ошибки в семантике приводят к потерянным клиентам и слитому бюджету, а грамотный подбор и работа с релевантными ключевыми словами дают рост позиций, конверсий и дохода.

Начните с простого — соберите свои первые ключевые слова, внедрите их в тексты, заголовки и рекламу. Даже минимальная работа с семантикой быстро покажет результат.